もみじは日本の四季を象徴する庭木であり、紅葉の美しさから古くから多くの人々に親しまれてきました。しかし、庭木として植える際には縁起や風水との関わりを気にする方も少なくありません。紅葉は庭に植えてはいけないという言い伝えがある一方で、もみじを風水の方角に基づいて植えると運気を高めるとされることもあります。また、紅葉の縁起の意味やもみじのスピリチュアルな象徴性も、庭木選びの判断材料となっています。

さらに、もみじの鉢植えの玄関での飾り方や、玄関にもみじは風水においてどうなのか吉凶の解釈も注目されています。実際に庭木として取り入れる場合には、もみじの育て方の基本や四季ごとの管理が欠かせません。その一方で、もみじの花言葉やもみじの由来を知ることで、文化的・歴史的な背景も理解できます。また、もみじとカエデとの違いを整理しておくことも重要です。

本記事では、もみじを庭木として植える際の縁起や風水の考え方に加え、もみじを庭に植えている人の口コミ・感想レビューも紹介しながら、庭づくりの参考になる実践的な知識をわかりやすく解説していきます。

この記事でわかること

- もみじの庭木 縁起にまつわる意味と考え方

- 風水やスピリチュアルでのもみじの役割

- 玄関や庭に植える際のポイントや注意点

- 実際に植えている人の口コミや感想

もみじの庭木は縁起が良いとされる理由

・もみじ 風水の方角と配置のポイント

・紅葉の縁起 その意味と日本文化での位置づけ

・もみじのスピリチュアルなエネルギー解説

・もみじの鉢植え 玄関での飾り方と注意点

紅葉を庭に植えてはいけないと言われる理由

↑イメージ:我が家に植えたい庭木ナビ

紅葉は日本の四季を象徴する庭木として非常に人気がありますが、一方で「庭に植えてはいけない」と語られることがあります。その理由の一つとして挙げられるのが落葉の多さです。秋になると大量の葉が舞い落ち、掃除や片付けが大変になります。庭木の落葉は見た目の美しさを損なうだけでなく、排水溝の詰まりや湿気のこもりによるカビ・苔の発生にもつながることがあります。特に都市部の狭い庭では、隣家への落ち葉の飛散がトラブルの原因になることも少なくありません。

また、日本の古い風習では、落ち葉は家の衰退や家運の下降を象徴すると解釈され、縁起が悪いと考えられることがありました。紅葉は美しい反面、枯れ落ちる姿が「終わり」や「衰退」を連想させるため、こうした見方が広まったとされています。

しかし現代においては、このような考え方をそのまま受け入れる必要はありません。紅葉は四季の移ろいを体感できる貴重な存在であり、特に秋の鮮やかな紅葉は庭全体を彩り、癒しや豊かさを与えてくれます。掃除や管理を工夫すれば、ネガティブな側面を大きく軽減することが可能です。たとえば定期的にブロワーや集葉ネットを活用することで、手間を抑えながら美しい景観を維持できます。

このように、紅葉を庭に植えるかどうかは縁起だけでなく、管理方法や生活スタイルに合わせて判断することが大切です。

もみじ 風水の方角と配置のポイント

↑イメージ:我が家に植えたい庭木ナビ

風水において、庭木を植える方角は家庭運や人間関係に深く関わると考えられています。もみじは成長や発展を象徴する樹木とされ、配置する方角によってその意味合いが変わります。

特に東や南東は、太陽が昇る方向にあたり、発展や若さ、成長を司るとされます。この方角に紅葉を植えると、家族関係の調和や子孫繁栄につながると考えられています。反対に、西や北西は安定や落ち着きを象徴する方角とされ、ここに植えることで家庭全体の安定感や安心感が増すとされます。

ただし、風水の観点だけで判断するのは危険です。もみじは日当たりと風通しを好むため、植える位置によっては樹勢が弱くなることもあります。例えば、北側の陰になりやすい場所では生育が遅れる可能性があり、土壌の排水性が悪いと根腐れを起こすこともあります。そのため、風水的な意味合いと実際の生育環境の両面を考慮することが大切です。

また、植える際には将来的な樹高や枝の広がりを想定して計画することも重要です。住宅の外観や隣家との距離を踏まえ、余裕を持った配置を心がけることで、長く美しい庭を保つことができます。

紅葉の縁起 その意味と日本文化での位置づけ

↑イメージ:我が家に植えたい庭木ナビ

紅葉は古来より、日本文化において吉祥の象徴とされてきました。秋に鮮やかに色づく葉は、豊穣や実りを表すとともに、人生の円熟や成熟を意味すると考えられてきました。そのため、寺社仏閣や日本庭園に紅葉が多く植えられているのは、単なる美観のためだけでなく、縁起を担ぐ意味合いも持っているのです。

例えば、京都の名所である清水寺や永観堂などでは、紅葉の景観が信仰と結びつき、人々に感謝や祈りを捧げる場として受け継がれてきました。また、古くから紅葉狩りの風習があり、自然の美しさを鑑賞するだけでなく、自然の恵みに感謝する日本人の精神性が表れています。

さらに、紅葉は四季を大切にする日本文化の象徴とも言えます。桜が「始まり」や「出会い」を象徴するのに対し、紅葉は「成熟」や「充実」を意味する存在です。そのため、紅葉を庭に植えることは、家の繁栄や家庭の充実を祈る行為として解釈されてきました。

このように、紅葉は縁起の良い庭木であり、単なる観賞用を超えた文化的価値を持っています。植える際には、こうした日本文化との結びつきを理解しながら取り入れることで、より深い意味を感じることができるでしょう。

もみじのスピリチュアルなエネルギー解説

↑イメージ:我が家に植えたい庭木ナビ

もみじは古来より、自然界の循環や心の変化を象徴する植物として扱われてきました。特に秋に鮮やかな赤や黄色へと変化する葉は、「変容」や「再生」を意味するとされ、停滞した気を浄化し、新しい運気を呼び込む存在と解釈されています。スピリチュアルな観点からは、人生の節目や新しい挑戦のタイミングに寄り添うエネルギーを持つ樹木とされています。

また、もみじの葉が人の手のひらの形に似ていることから、「人と人をつなぐ象徴」とも考えられています。家庭に植えることで家族の絆を強めたり、人間関係に調和をもたらす力を与えると信じられるのもこのためです。特に東洋思想では、自然の形に宿る意味を重要視するため、もみじは「縁を広げる木」として吉祥視されてきました。

さらに、紅葉を楽しむ「もみじ狩り」という文化自体が、自然のエネルギーを取り入れる一種の精神的な儀式とも言えます。美しい紅葉を眺めることで心の浄化や気分転換が促され、精神的な安らぎを得られる効果も指摘されています。こうした要素から、もみじは単なる観賞用の木を超えて、スピリチュアルな癒しをもたらす存在といえるでしょう。

もみじの鉢植え 玄関での飾り方と注意点

↑イメージ:我が家に植えたい庭木ナビ

もみじを鉢植えにして玄関へ飾る方法は、風水的にも心理的にも人気のある取り入れ方です。玄関は「気の入り口」とされるため、ここに植物を配置することで家庭全体に良いエネルギーを取り込む効果が期待されます。特にもみじは四季折々に姿を変えるため、来客に対して季節感や心地よさを演出できる点でも優れています。

ただし、鉢植えにする際にはいくつかの注意点があります。まず、もみじは比較的浅根性の樹木であり、根詰まりを起こしやすい性質を持っています。そのため2〜3年に一度は植え替えを行い、根の状態を整えることが推奨されます。また、水分管理も重要です。乾燥を嫌う一方で過湿にも弱いため、水はけのよい用土を選び、表土が乾いたらしっかりと水を与えるようにしましょう。

鉢の大きさやデザインにも工夫が必要です。狭い玄関に大きな鉢を置くと圧迫感が生じるため、玄関の広さに合わせたサイズを選ぶことが大切です。また、明るさが不足する場所では紅葉の発色が鈍くなるため、日照の確保や移動できる鉢台の利用も有効です。健康で美しい状態を維持することこそが、縁起や運気の向上につながる鍵といえます。

もみじの庭木 縁起を高める育て方と実例

・もみじの育て方の基本と四季ごとの管理

・もみじの花言葉に込められたメッセージ

・もみじの由来とカエデとの違いを知る

・もみじを庭に植えている人の口コミ・感想レビュー

・まとめ~もみじの庭木 縁起を暮らしに活かすポイント

玄関にもみじ 風水での運気アップ方法

↑イメージ:我が家に植えたい庭木ナビ

玄関に配置するもみじは、風水上「家庭の運気を左右する重要なポイント」として扱われています。特に東の方位に置くと「成長」を司るエネルギーが高まり、子どもの学業運や家族全体の健康運をサポートすると考えられています。南東に配置すれば「人間関係」を象徴する気が活性化し、来客運や出会い運が良好になるとされています。

ただし、風水効果は植物そのものの状態に大きく依存します。枯れた葉や弱った株を放置すると、良い気を呼び込むどころか「停滞」や「不運」を招く象徴となってしまいます。そのため、剪定や落ち葉の掃除をこまめに行い、常に生き生きとした状態を保つことが不可欠です。

さらに、実用面でも注意が必要です。玄関は日照や風通しが不十分になりやすいため、鉢植えを定期的に屋外に出して日光浴をさせると健康状態が維持しやすくなります。季節によっては葉焼けや乾燥を防ぐための工夫も必要で、こうした管理の積み重ねが風水的な吉効果を最大化します。

風水の理論に基づいた配置と、植物本来の健康管理の両立ができて初めて、もみじは玄関において「運気を呼び込む木」としてその力を発揮すると言えるでしょう。

もみじの育て方の基本と四季ごとの管理

↑イメージ:我が家に植えたい庭木ナビ

もみじを庭木として健やかに育てるためには、四季ごとの適切な管理が欠かせません。特に繊細な葉を持つため、環境や季節ごとの気候変化に応じたケアを行うことが、美しい紅葉を楽しむための秘訣です。

春(3〜5月):

新芽が芽吹く時期は、成長を助けるために肥料を与えることが大切です。緩効性の化成肥料や有機肥料を株元に施し、根がしっかりと栄養を吸収できる環境を整えましょう。また、この時期に病害虫(特にアブラムシやカイガラムシ)が発生しやすいため、早期発見と対処が求められます。

夏(6〜8月):

真夏の直射日光は葉焼けの原因となります。特に西日の強い場所では葉が茶色く傷んでしまうため、半日陰や遮光ネットを利用すると安心です。水やりは朝や夕方の涼しい時間帯に行い、土の表面が乾いたらたっぷりと与えることが基本です。ただし過湿は根腐れを招くため、鉢植えでは水はけのよい土を使いましょう。

秋(9〜11月):

紅葉が進む時期は落葉が増えるため、こまめな掃除が必要です。枯れ葉を放置すると病害虫の温床になる恐れがあるため、掃除と合わせて株元を清潔に保ちます。剪定を行う場合は落葉後が適期で、樹形を整えることで翌年の新芽の成長や紅葉の美しさに繋がります。

冬(12〜2月):

寒風や霜から守るために、株元に腐葉土やわらを敷き、防寒対策を施すと安心です。特に幼木や鉢植えは寒さに弱いため、軒下や風の当たりにくい場所に移動させることが推奨されます。冬の間は休眠期となるため水やりは控えめで構いませんが、土が完全に乾かないように注意してください。

土壌は水はけと保水性のバランスが重要です。腐葉土や赤玉土をブレンドした用土を使うと、根が健全に発達しやすくなります。定期的な剪定により風通しを良くすることで、病害虫の予防にもつながります。

もみじの花言葉に込められたメッセージ

↑イメージ:我が家に植えたい庭木ナビ

もみじは春に小さな花を咲かせることでも知られています。派手さはありませんが、赤や黄色を帯びた控えめな花が枝先に集まって咲き、よく観察すると新緑の季節に彩りを添えていることに気付くはずです。紅葉だけでなく、四季を通じた「細やかな表情」に気付くことも、もみじを庭に迎える大きな喜びの一つです。

また、もみじには美しい紅葉の姿から生まれた多様な花言葉が存在します。代表的なものに「大切な思い出」「美しい変化」「調和」「遠慮」があり、それぞれが日本人の美意識や人間関係に深く結びついています。

「大切な思い出」は、葉が散りゆくそのはかなさが、過ぎゆく季節とともに心に刻まれた、かけがえのない記憶を呼び起こすことに由来します。「美しい変化」は、緑から赤や黄色へと移ろう葉の色が、人生の成長や転機を象徴すると解釈されています。「調和」は、もみじが庭や自然の中で他の植物と調和しながら景観を整える姿に由来します。また「遠慮」は、もみじの控えめで繊細な葉の形に由来し、日本文化における奥ゆかしさや謙虚さを表しているとされています。

このように、もみじは単に鑑賞の対象であるだけでなく、人生観や人間関係に通じる精神的なメッセージを持つ存在です。そのため、家族や友人とのつながりを大切にしたいと考える人々にとって、庭に植えることで心の支えとなる象徴的な庭木となり得ます。

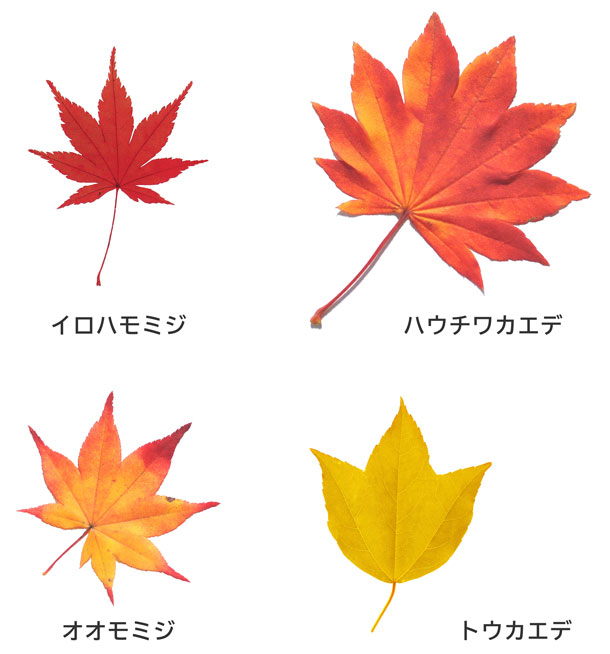

もみじの由来とカエデとの違いを知る

もみじという呼び名の起源は、古語「もみづ(紅葉づ)」にあります。これは「染まる」「色づく」といった意味を持ち、秋に葉が赤や黄色へと変化する様子を表現した言葉です。平安時代の和歌にも頻繁に登場し、日本の四季を象徴する存在として古くから親しまれてきました。

一方で、もみじとカエデの違いについては誤解されやすい点があります。植物学的にはどちらもカエデ科カエデ属に属し、分類上は同じグループに含まれます。ただし、園芸や観賞の分野では一般的に、葉が深く裂け、手のひらを広げたような姿を持つ品種を「もみじ」と呼び、広義にはカエデ全般を含む場合もあります。

カエデの語源は「カエルの手」に由来し、葉の形が蛙の手に似ていることから名付けられました。このような文化的・言語的な違いを理解することで、庭木としての位置づけや観賞の楽しみ方がより奥深いものになります。特にもみじは日本庭園に欠かせない存在であり、その紅葉は国内外から高く評価されています。

(参考:森林・林業学習館「モミジ(紅葉)とカエデ(楓)の違い」https://www.shinrin-ringyou.com/topics/kaede.php )

もみじを庭に植えている人の口コミ・感想レビュー

↑イメージ:我が家に植えたい庭木ナビ

庭にもみじを取り入れている人々の声を見てみると、自然の美しさと暮らしの快適さを両立させる魅力が多く語られています。特に紅葉の鮮やかさや四季折々の変化が、日常に豊かな彩りをもたらしていることが共通点として挙げられます。

ポジティブな意見としては以下のようなものが多く見られます。

-

四季を通じて表情が豊かで癒される

春の新緑は柔らかい黄緑色、夏には濃い緑、秋には真紅や黄金色の紅葉、冬には枝ぶりの美しさと、年間を通じて異なる景観を楽しめる点が高く評価されています。庭木としては非常に変化が大きく、眺めているだけでリラックスできるという声が目立ちます。 -

紅葉の時期に訪れる人から褒められる

特に秋の紅葉期には、近隣の人や来客から「見事ですね」と褒められることも多く、庭の印象を格段に高めてくれる存在になっています。もみじの紅葉は日本の伝統文化とも深く結びついており、景観価値の高さが実感されているようです。 -

風水的に縁起が良いと言われ安心している

東洋の風水においても「火」の気を持つ赤い紅葉は、家の活力を高め、家庭運や健康運に良い影響を与えるとされています。庭に配置することで「自然のエネルギーを取り込める」と安心感を得ている声も少なくありません。

一方で、管理の面で注意すべき点も挙げられています。

-

落ち葉の掃除が大変

秋に大量の落ち葉が発生し、掃除を怠ると排水溝の詰まりや庭の衛生環境の悪化につながります。特に住宅地では近隣への配慮も必要となるため、定期的な清掃が欠かせません。 -

夏場に葉が痛みやすい

高温期には葉焼けや乾燥による傷みが見られることがあります。遮光や適切な水やりで対策することが推奨されます。地方自治体でも都市部の高温化と庭木の管理に関する注意喚起を行っており(出典:川崎市「暮らしやすいまちづくりに向けた まちなかの暑さ対策事例集」)、もみじを健全に育てるには夏場の環境管理が重要といえます。 -

剪定を怠ると樹形が乱れやすい

成長が早い品種も多く、放置すると枝が混み合い、風通しの悪化や病害虫の発生リスクが高まります。定期的な剪定で形を整えることが、美観と健康維持の両面で欠かせないとされています。

総じて、もみじは庭木として非常に高い鑑賞価値を持つ一方、管理に一定の手間がかかる樹種であることが分かります。魅力と課題の両面を理解し、自宅の環境に合わせたバランスの取れた育て方を心がけることが、長く快適に楽しむためのポイントといえるでしょう。

まとめ~もみじの庭木 縁起を暮らしに活かすポイント

↑イメージ:我が家に植えたい庭木ナビ

- もみじは紅葉の美しさで庭を華やかに彩る庭木

- 庭に植えてはいけないという俗説は落ち葉や管理の問題に由来

- 風水では方角によって家庭運や人間関係に影響を与えるとされる

- 縁起的には人生の成熟や豊穣を象徴する木とされている

- スピリチュアルな面では再生や変化の象徴と解釈される

- 鉢植えで玄関に置くことで来客運や家庭運を高めるとされる

- 玄関に置く際は方角や植物の健康状態が運気の鍵になる

- 育て方は季節ごとに工夫が必要で剪定や土壌管理も大切

- 花言葉は美しい変化や調和など人間関係に結び付く意味がある

- 由来は古語のもみづでカエデとの違いを理解すると楽しみが深まる

- 庭に植えると日本文化や四季の豊かさを感じられる

- 口コミでは紅葉の美しさや縁起の良さが評価されている

- 一方で落ち葉や剪定など手入れの負担もあると指摘される

- 縁起を高めるには風水の考え方と生育環境の両立が必要

- もみじ 庭木 縁起を理解し適切に育てることで運気と景観を両立できる

.jpg)

を庭木に。~風水で暮らしを彩る開運ガイド~-120x68.jpg)

コメント