秋の訪れを感じさせる “銀木犀と金木犀の違い” を知りたい方は多いでしょう。白に近い淡い花を咲かせる銀木犀には、金木犀とは異なる匂いや開花時期、花言葉、そして香水としての魅力までがあります。銀木犀の花言葉は怖いという噂や銀木犀の冬の状況、銀木犀の特徴、銀木犀の香水の利用、銀木犀は春に咲くという情報や、銀木犀に似た花、銀木犀の入手方法、銀木犀の風水、銀木犀の由来、銀木犀を庭に植えている人の口コミ・感想レビューといったテーマも交えながら、銀木犀と金木犀の違いを丁寧に解説していきます。本記事を読めば、見た目だけでなく香りや栽培面でも区別ができるようになります。

↑出典:photo AC より/銀木犀

↑出典:photo AC / 銀木犀

この記事でわかること

- 見た目・色・香りによる違い

- 銀木犀の花言葉や由来、風水的意味

- 銀木犀の香水利用や入手方法

- 金木犀と銀木犀の違いを踏まえたまとめ

銀木犀と金木犀の違いを徹底解説

・銀木犀 冬の姿と観賞の楽しみ方

・銀木犀の匂いが持つ魅力と特徴

・銀木犀 時期ごとの開花サイクル

・銀木犀の特徴を金木犀と比較する

銀木犀の花言葉が怖いとされる理由

↑イメージ:我が家に植えたい庭木ナビ

銀木犀の花言葉には「初恋」「高潔」「あなたの気を引く」など、どれも純粋さや高尚さを象徴する前向きな意味が多く込められています。これは白色に近い花びらが持つ清楚な印象や、強すぎない香りが与える気品のイメージと深く関係しています。

一方で「銀木犀の花言葉は怖い」という言説が一部で語られることがありますが、実際に銀木犀そのものに「怖さ」を示す花言葉は存在しません。この誤解は、同じモクセイ属である金木犀が持つ「幽世(かくりよ)」などの花言葉が由来とされています。「幽世」とは死後の世界を意味する言葉であり、日本の古典文学や民間信仰に登場することから、不安や恐怖を連想させるものです。そのため、金木犀と銀木犀が混同されることで「怖い花言葉」が誤って伝わったと考えられます。

また、花言葉の由来は国や文化圏ごとに解釈が異なる場合がありますが、園芸植物としての銀木犀には否定的な意味は付与されていません。むしろ、秋の庭を彩る清廉な花木として古くから親しまれてきました。安心して「高潔」や「初恋」といった美しい象徴を受け取るのが適切でしょう。

銀木犀 冬の姿と観賞の楽しみ方

↑イメージ:我が家に植えたい庭木ナビ

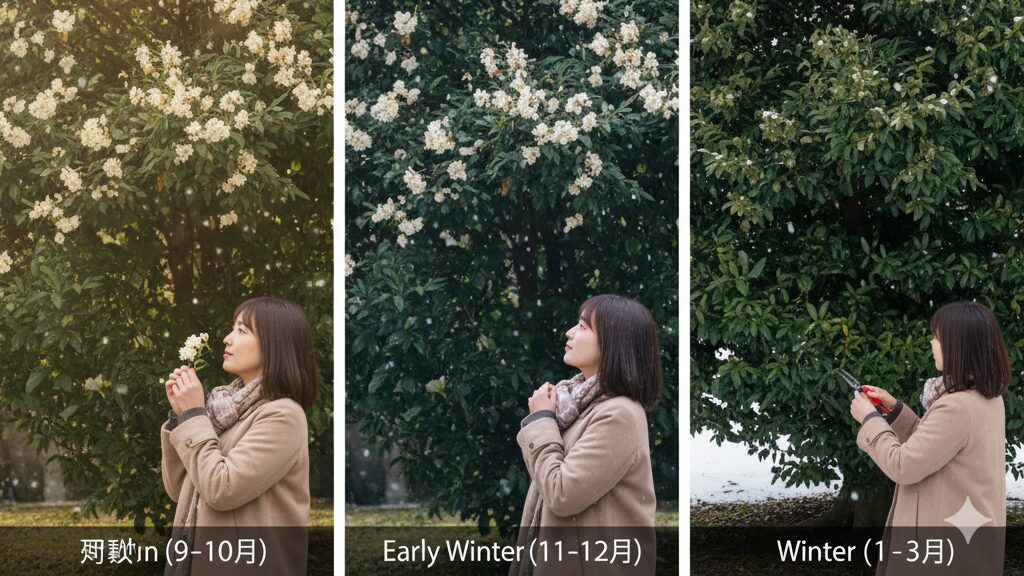

銀木犀は一般的に9月から10月にかけて開花し、秋の風物詩として親しまれます。冬に入る頃には花期を終えるため、庭先で満開の花を楽しめるのは主に秋の短い期間に限られます。ただし、地域の気候条件によっては差があり、特に温暖な地域や都市部のヒートアイランド現象が影響するエリアでは、冬の初めにかけて花がわずかに残ることも報告されています。

冬の銀木犀は花が散った後でも常緑樹としての価値があります。光沢のある濃緑の葉は冬の庭に落ち着きを与え、落葉樹が多い季節に彩りを保つ役割を果たします。また、庭木としては樹形が整いやすく、剪定によって丸みを帯びた姿を保てるため、冬場も観賞用に適しています。

加えて、銀木犀は耐寒性が比較的高く、関東以南の地域では庭木として通年安定した生育が可能です。積雪の多い地域では寒風や雪の重みで枝折れを防ぐ対策が求められますが、管理次第で冬も青々とした姿を楽しめる点が大きな魅力です。花のない季節には、葉の持つ質感や常緑性に注目して観賞するのがよいでしょう。

銀木犀の匂いが持つ魅力と特徴

↑イメージ:我が家に植えたい庭木ナビ

銀木犀の香りは、金木犀のように遠くまで届く強い芳香ではなく、近くに寄らないと感じにくいほど控えめです。この柔らかな香りは、清涼感や上品さを漂わせるため、強い香りを苦手とする人々や、住宅が密集する都市部の庭木として好まれる傾向があります。

香りの成分には「リナロール」や「ゲラニオール」といったフローラル系の揮発性成分が含まれており、これが爽やかで軽やかな香気を生み出しています。金木犀の香りが甘く濃厚で「秋の香り」として強く記憶されるのに対し、銀木犀の香りは繊細で透明感があるのが特徴です。そのため、香水やアロマオイルなどに応用する際には、落ち着いた印象を与える調香として利用されることがあります。

園芸の分野でも、銀木犀は「日常に溶け込む香り」として評価されることが多く、特に集合住宅やオフィスの庭園など、強すぎる香りが敬遠される環境では適した選択肢となります。香りを主張しすぎず、訪れる人が近づいたときにだけ優しく漂う――その控えめさが、銀木犀ならではの魅力と言えるでしょう。

銀木犀 時期ごとの開花サイクル

↑イメージ:我が家に植えたい庭木ナビ

銀木犀と金木犀はいずれも秋に花を咲かせる代表的な庭木であり、一般的な開花期は9月から10月にかけてです。ただし、金木犀のほうがやや早咲きの傾向を持ち、地域や気候によっては9月中旬には甘い香りを漂わせ始めます。それに対して銀木犀は少し遅れて開花し、感覚的には「金木犀が最盛期を迎える頃に銀木犀が咲き始める」と捉えられることが多いのです。

開花時期の違いは、気温や日照時間の変化と密接に関わっています。金木犀は比較的高めの気温でも花芽を刺激されやすく、初秋の段階で一斉に開花することが多いのに対し、銀木犀はやや涼しくなった環境で花をつける性質を持ちます。特に昼夜の寒暖差が大きくなると、銀木犀の花芽分化が進みやすくなるといわれています。

ただし、実際の開花時期は地域差が大きく、同じ日本国内でも関東では9月下旬、関西では10月上旬といったずれが見られることも珍しくありません。また、近年の気候変動により開花時期が前後するケースも増えており、環境条件によっては1シーズンの中で複数回(2~3回)に分けて開花する「返り咲き」現象が観察される場合もあります。

このように銀木犀の開花サイクルは安定しているようでいて、実際には地域や気候の影響を大きく受ける繊細な特徴を持ちます。庭木として楽しむ際には、「例年の時期に必ず咲く」と思い込まず、環境条件の変化による開花の前後を理解しておくことが大切です。

なお、植物の開花に影響を与える気温や日照のデータについては、気象庁が公開している長期気候データベース(出典:[気象庁「過去の気象データ検索」](https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php))を参照すると、地域ごとの傾向を把握することができます。

銀木犀の特徴を金木犀と比較する

↑イメージ:我が家に植えたい庭木ナビ

銀木犀の学名は Osmanthus fragrans var. fragrans であり、金木犀(Osmanthus fragrans var. aurantiacus)の変種に位置づけられています。両者は同じモクセイ科に属しますが、形態や生態にはいくつか顕著な違いがあります。

まず、葉の形態に注目すると、銀木犀はやや厚みのある葉を持ち、葉の先端や全体にかけて鋸歯(ギザギザの切れ込み)が見られるのが特徴です。これに対し、金木犀の葉は比較的薄く、幅も狭く、鋸歯がほとんど確認できない点で識別が可能です。このような違いは園芸学的にも明確な区別点とされています。

また、日本においては金木犀が雄株しか分布していないため、果実を結ぶことはありません。一方で、銀木犀は条件が整えば結実する可能性を持つ点が生態学的に重要な違いです。果実は小さな楕円形で黒紫色を呈し、自然状態で観察できる例も報告されています。

さらに、花色も大きな識別ポイントです。銀木犀は白色からわずかに黄みがかった花を咲かせるのに対し、金木犀は橙色の花を密集させて開花します。開花時期はいずれも秋ですが、銀木犀の方がやや遅れて開花する傾向があるとされ、庭園管理においては開花リレーのように楽しむことが可能です。

(出典:LOVEGREEN「銀木犀|花の季節や香り、金木犀との違いや見分け方」 )

銀木犀と金木犀の違い~庭木で楽しむ~

・銀木犀は春に咲くってホント?

・銀木犀に似た花との見分け方

・銀木犀の入手方法と栽培のポイント

・銀木犀 風水や由来にまつわる意味

・銀木犀と金木犀の違いをまとめて解説

銀木犀 香水に使われる香りの魅力

↑イメージ:我が家に植えたい庭木ナビ

銀木犀の香りは、金木犀の甘く濃厚な香気と比べて控えめで、清涼感を伴った上品な印象を持ちます。そのため、香水やボディケア製品などにおいて「穏やかに香る日常使いのフレグランス」として利用されています。

実際に調香の現場では、銀木犀の香りに柑橘系のトップノートや、ホワイトムスクのような柔らかなベースノートを組み合わせる手法がとられます。これにより、自然で透明感のある香りが生まれ、オフィスや公共の場でも使いやすいフレグランスが完成します。

ただし、市場流通量においては金木犀(オスマンサス)由来の香料が多くを占めています。これは金木犀の香りが「秋の記憶」を象徴するものとして広く親しまれているためですが、銀木犀の香りは「上品で主張しすぎない」といった点で、一定の支持層を獲得しています。特に、強い香りに敏感な方や、落ち着いた空間を好む人々には適した香料といえるでしょう。

銀木犀は春に咲くってホント?

↑イメージ:我が家に植えたい庭木ナビ

銀木犀は「春に咲く」という表現が一部で広まっていますが、これは誤解に基づくものです。本来の開花期は秋で、特に9月から10月にかけて最も花が多く咲き、芳香を漂わせます。銀木犀は基本的に秋の花木として分類されますが、条件次第では1シーズンの中で2回から3回開花することもあり、この現象が「春に咲いた」と見間違えられる原因になることがあります。

植物学的には、こうした現象は「返り咲き」あるいは「狂い咲き」と呼ばれます。例えば冬から春にかけて気温の上下が激しい年や、台風・豪雨など異常気象による環境ストレスを受けた年には、花芽の生育リズムが乱れて開花のタイミングがずれることがあります。このような一時的な開花は銀木犀に限らず、桜や梅など他の樹木でも観察される自然現象です。

また、地域差や個体差も影響します。温暖な地域では秋の開花が早まり、寒冷地では遅れる傾向があり、この開花時期の幅が「春咲き」の誤解を生みやすくしています。実際には春に花を咲かせる性質をもつ樹木ではなく、銀木犀が春に咲いているように見えるのは残花や異常開花にすぎません。

園芸の視点では、開花回数や時期が安定しない場合、根詰まりや栄養不足、過度の剪定といった栽培環境の影響も疑われます。こうした場合は、適度な施肥や植え替え、日当たりと風通しの確保など基本的な管理を見直すことが推奨されます。

したがって、銀木犀は本来「秋に香りを楽しむ庭木」であり、春の開花はあくまで例外的な現象であると理解しておくことが正確です。これにより、樹木の健康状態を正しく見極め、誤解なく観賞することができるでしょう。

銀木犀に似た花との見分け方

↑イメージ:我が家に植えたい庭木ナビ

銀木犀に似た樹木として代表的なのが、薄黄木犀(ウスギモクセイ)と柊木犀(ヒイラギモクセイ)です。これらは同じモクセイ属に属するため、外見や香りが重なる部分があり、庭木や公園で見かけた際に混同されることが少なくありません。

薄黄木犀は、その名の通り淡い黄色の花を咲かせます。銀木犀の白花に比べるとやや柔らかな印象を与え、開花時期もほぼ同じ秋です。そのため、遠目から見ると銀木犀と似ていると感じることがあります。ただし、花の色調をじっくり観察すれば、銀木犀の純白に対して薄黄木犀は淡黄色寄りであることが識別のポイントとなります。また香りも比較的マイルドで、銀木犀よりも甘さが控えめです。

一方、柊木犀は葉の形状に大きな特徴があります。葉縁に鋭い鋸歯(ギザギザ)が多数あり、触るとトゲを思わせる感触があるため、見分けやすい樹種です。柊(ヒイラギ)に似た葉形状が名の由来でもあります。花色は白で銀木犀と近いため、葉を確認することが確実な判別につながります。

これらの類似種を見分ける際には、**花色・葉の厚みや鋸歯の有無・香りの強弱**といった複数の要素を総合的に観察することが重要です。特に植物園や公園などで複数のモクセイ属が植栽されている場所では、葉の形状や色の違いを丁寧に確認すると誤認を防ぐことができます。

銀木犀の入手方法と栽培のポイント

↑イメージ:我が家に植えたい庭木ナビ

銀木犀は園芸愛好家にとって比較的入手しやすい樹種であり、園芸店やオンラインの苗木ショップで苗が販売されています。流通しているのは主に挿し木苗や鉢植え苗で、庭植えとしても鉢植えとしても楽しむことが可能です。

栽培に適した環境は、日当たりと風通しが良い場所です。銀木犀は常緑広葉樹であり、光合成を効率よく行うためには十分な日射量が不可欠です。半日陰でも生育は可能ですが、日照不足は花付きの悪化につながるため注意が必要です。土壌は水はけの良い弱酸性〜中性の土が好ましく、鉢植えの場合は市販の培養土に赤玉土や腐葉土を適度に混合すると根の張りが良くなります。

管理のポイントとしては、2〜3年に一度の植え替えが挙げられます。根詰まりを防ぐことで水分や養分の吸収が安定し、健全な成長が維持されます。剪定は開花後から翌春までの時期に行うのが理想で、新芽の展開前に枝を整理しておくことで、翌年の花芽形成に悪影響を与えにくくなります。剪定では混み合った枝や徒長枝を取り除き、樹形を整えることが大切です。

また、銀木犀は比較的病害虫に強い樹種ですが、カイガラムシやアブラムシが発生することがあります。早期発見と適切な防除を行うことで、樹勢を損なうことなく栽培を継続できます。

銀木犀 風水や由来にまつわる意味

↑イメージ:我が家に植えたい庭木ナビ

銀木犀は金木犀の変種として位置づけられており、学名 *Osmanthus fragrans var. fragrans* にもその近縁性が示されています。分類学的に同じモクセイ属に属するため、見た目や香りの特徴に共通点がありますが、花色の違いが象徴的な差異となっています。

風水の観点では、白色の花をつける銀木犀は「清浄」や「純粋」を象徴するとされます。植栽位置については、家の北西に植えると良い気を呼び込み、住まい全体の調和を整えるといわれています。また、香りには邪気を祓う力があるとされ、特に秋に漂う芳香は場を清める意味合いを持つと伝承されています。ただし、これらはあくまでも風水思想や伝承の範囲に属するものであり、科学的な裏付けがあるわけではありません。

由来の面では、銀木犀は日本に古くから親しまれており、庭木や公園樹としての利用が広がっています。白い花の気品ある姿は、観賞用としてだけでなく、香料原料としても重宝されています。近年では、香りを活かしたアロマ製品やフレグランスにも注目が集まっており、生活空間を彩る存在として再評価が進んでいます。

こうした文化的・伝承的な意味づけは、あくまで暮らしを豊かにするスパイスと捉え、信仰や習慣に基づき楽しむのが望ましいでしょう。

銀木犀と金木犀の違いをまとめて解説

↑イメージ:我が家に植えたい庭木ナビ

- 花の色はオレンジ系と白・淡黄色で明確に異なる

- 香りの強弱で遠距離でも印象に差が出る

- 葉の厚みや鋸歯の有無が見分けにつながる

- 実を結ぶ可能性は銀木犀側に存在する

- 日本では金木犀は雄株のみで挿し木で増やされる

- 銀木犀は金木犀の変種として分類される

- 銀木犀は香水素材としても利用される傾向

- 春咲きの誤解は生長異常で生じることがある

- 類似種との識別は花色・葉形を複合的に見る

- 銀木犀の苗木は園芸店やネットで流通している

- 銀木犀は風水的には白系の象徴として扱われる

- 金木犀と銀木犀の違いは観察者の選択肢を広げる

これらを理解すると、庭木の選定や観察がより楽しめるようになります。

を庭木に。~風水で暮らしを彩る開運ガイド~-120x68.jpg)

コメント